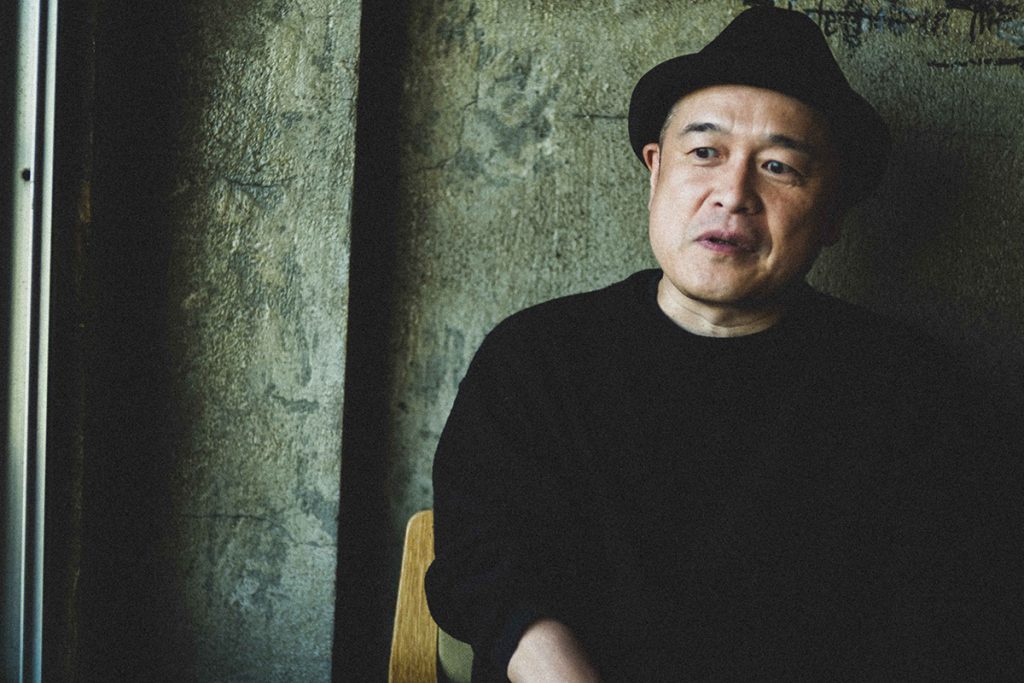

TOKYO NO.1 SOULSET結成30周年企画 DJ 川辺ヒロシ INTERVIEW

80年代後半に東京のアンダーグラウンドな音楽シーンで活動を開始し、どのジャンルにも当てはまらない独自の音楽性とスタイルで90年代を席巻したTOKYO NO.1 SOULSET。今年活動30周年を迎え、さらに進化を続けるグループの楽曲制作の中心であり、様々なフロアを沸かせ続ける現役DJでもある川辺ヒロシ氏に、“変わってきたことと変わらないこと”をテーマに、長いキャリアを振り返っていただいた。

とにかく寄せ付けないっていう感じ、もう村の中に居たくない、何処かへ行っちゃおうっていうのがあった

ーーそもそも『YOUNG GUYS,GIFTED AND SLACK!』を製作した時に、自分の中で手応えのようなものはあったのですか?

川辺 あったね。「やった、スゲエのが出来た」と思っていた。その頃は、とにかく寄せ付けないっていう感じ、もう村の中に居たくない、何処かへ行っちゃおうっていうのがあったんだ。レゲエチームやヒップホップチームみたいなものに括られたくない、そういうのはもう嫌っていうのがすごくあったから。

ーーその後に製作されたのが、1993年にリリースされた『PURE LIKE AN ANGEL』ですが、ここでも衝撃的なほどに変わっていますよね。

川辺 ダンスホールレゲエでライブをやっていた時は、周りにそういうスタイルが多かったのもあって、全部英語でやっていたんだけど、どこかで日本語でやらなきゃいけないなっていうのはあったんだよね。その頃にはスチャダラパーとも仲良くなっていたし。そういう経緯で日本語の歌詞で製作したのがこれだね。この時期まで俊美君はまだそこまで存在感がなくて、ライブでもボンゴを叩いたり、ギターを少し足すくらいだったんだ。でもこのCDを作っている時に、俺がループを組んで俊美君の家に持って行ったら、『27 to 28』っていう曲で高らかに歌いだしたんだけど、それが本当にビックリで。「何それ、そんな合わせ方ある?」って(笑)。とにかくこれは発明というか、もうすごいのが出来たと思ったね。

ーーソウルセットならではのあの感じは、川辺さんが意識してやっていたものではなかったのですね。

川辺 どちらかというと、俺はもう少しクラブ寄りに引きずられているところがあるから。そこにあのよく分からないフォークみたいなものがドーンと入ってきて。ビッケの歌詞もすごく面白かったし、俊美君の牧歌的なメロディーも面白かったし、それなら俺は、他を寄せ付けない感じでトラックを作っていればいいんだなってなった。ここに乗っかったら面白いものが出来るって分かったんだよね。

ーーここで今のソウルセットの原型が完成したんですね。この次にリリースされた『ロマンティック伝説』も、これまで聴いたことのないようなすごいものになっていましたが。

川辺 そうだね、とにかく何かカマそうとしてたんだろうね、自信もなかったし。その後、江戸屋レコードから『黄昏95』をリリースして、『TRIPLE BARREL』を出した時に急に忙しくなって、そこからソウルセットが始まったっていう感じだったね。

ーー90年代は『TRIPLE BARREL』以降『Jr.』、『9 9/9』と続いていくわけですが、川辺さんの中でDJや楽曲制作に対して変化はあったのでしょうか?

川辺 毎日ずっとDJをやっていたから、日々常に変わっていっていたよね。最初の頃は新しいムーヴメントが次々と起こっていたから。レアグルーヴやアシッドジャズ、ヒップホップもすごく盛り上がっていて、ダンスホールレゲエもあったし。多分その頃にマンチェスタームーヴメントみたいなものがあったんだけど、流石にそこまでは追えなかったので、UKロックみたいなものはあまり聴いていなかったんだけど、クラブミュージックをどっぷり掘るっていう感じだったね。それが楽曲制作にも繋がっていたし。

ーー90年代の川辺さんのDJといえば、古い曲をかけるというイメージもありますが。

川辺 古い音楽と、クラブミュージック、例えばヒップホップの新譜をどう混ぜるのかっていうのをやっていたね。そうして最後はフェラ・クティ(アフロジャズの巨匠)の長い曲とかをかけて、お客さんを騙して、すごいところに連れて行くっていうのをやりたかった。当時の青山MIXのDJとかは、皆その競争をやっていたんだよ、それぞれが自分のオールジャンルMIXをぶつけ合うっていう。それがすごく刺激になっていたね。

ーー古い音楽を掘っていくということも、自分の中で新しい音楽に出会うという作業だったのでしょうか?

川辺 自分は一時期フラッシュ・ディスク・ランチっていうレコード屋の店員だったから、レコ屋の聴き方っていうのもあるんだよね。俺らくらいからレアグルーヴっていう概念が持ち込まれて、レコードの価値が一変していった時期で、それまではビートルズとかが音楽としての価値があって、フュージョンとかは100円箱に入っているようなものだった。だけどそれが急に、100円箱のフュージョンの方にとんでもない物があるということになって、100円のレコードが3万円になるような価値の逆転が起こり初めて、混乱していた時期だった。音楽の教科書的には屑レコードとされていたものが、急に光り輝いて見え出した頃だったから、レコ屋もすごく面白かったね。だからいかに安く、そういったお宝を手に入れるかっていう競争もあった。「俺はこれを300円で手に入れたぜ」みたいなね。今はネットで打ち込めば平均価格が出てきちゃうから、そういう出会いはないんだと思うけど。

ーー90年の最後に『9 9/9 ’99 野音』をリリースしてソウルセットは活動を休止するわけですが、それはどういった理由だったのでしょうか?

川辺 特に一区切りしようという話をしたわけでもなかったし、なんとなくそういう雰囲気だったんだよね。周りでもスチャダラパーのリリースが止まっていたり、全体的にそういう感じだった。強いていえば、持っているものを全部出して、もう何もないっていう状況だったので、少しお休みしようくらいな感覚かな。普通のミュージシャンはそこでしっかり休むんだろうけど、俺はずっとDJをやっていたから、アップデートはし続けていたけどね。DJを辞めたら、食えなくなるのはもちろんだけど、この先に何かを作れなくなるっていうのもあったしね。

何に対してもそうなんだけど、同じスタイルを続けることに飽きて、全く違う新しいスタイルを取り入れたくなる

ーー2000年代に入り、これまで緩やかに変化をしてきた川辺さんのDJが、四つ打ちの曲が中心になるという急激な変化をしたと思いますが、それは何かを意識してのことだったのでしょうか。

川辺 自分の中では掘るレコードが少しずつ変化をしていったっていうだけなんだけど、半年ぶりくらいにMIXを聴いたお客さんはビックリするよね。

ーーとはいえMIX TAPEの『RISE』から『SURRRRROUND』を聴くとまったく違いますよね。

川辺 それはそうだね。多分ずっと同じことを求められることがしんどくなってきたんだと思う。何に対してもそうなんだけど、同じスタイルを続けることに飽きて、新しいスタイルを取り入れたくなるんだよね。ずっと同じスタイルを続けている人も尊敬するよ。ただ、自分は変わっていく方の人間なんだと思う。

ーーその辺の変化は、青山MIXのレギュラーパーティー「RISE」が「DUBMOSPHERE」に変わっていくこととリンクしていると思うのですが、周りの反応はどうでした?

川辺 その辺のことは気にしていなかったね。自分はもうそうなっちゃっているから、「前みたいなことはもうやれません」っていう感じ。お客さんがいくらポカーンとしようが、俺が今やりたいことはこれだからって(笑)。

ーーDJスタイルが変化をしていく中、2004年にシングル『Change my mind』、2005年にアルバム「OUTSET」がリリースされました。この2枚は当時の川辺さんのDJがそのまま楽曲に現れている内容だと思ったのですが、ソウルセット再始動から、CD制作まではどのように行われたのでしょうか?

川辺 まずこのアルバムは、スタジオに入ってとかではなくて、夜に俊美君の会社の地下に皆で集まって、音を出して録音をしたんだ。スタッフやディレクターもいないし、自分たちで勝手にやった、ほぼ自主制作の1枚。

ーーこの作品は川辺さんが主導で楽曲を製作をしていったのでしょうか?

川辺 トラックに関しては、俊美君と2人で夜中に作業をしていたね。だからラップの歌詞が少ないんだよ、間に合っていないっていう(笑)。それでインストが多い。その頃から、楽曲制作とは別に、メンバーを引っ張っていく役割は俊美君になっていったね。俊美君は迷ったりとかがなく、思いついたらすぐにやろうっていう人だから。俺とビッケはうーんって考えちゃうタイプだけど、俊美君は歌詞が出来たら「はい、次行こう!」って感じで。

ーー90年代の楽曲はサンプリングがメインだったと思うのですが、このアルバムではどうだったのでしょう?

川辺 90年代の曲では、俊美君がギターやピアノを少し足すくらいだったんだけど、このCDからサンプリングは一切なしで、彼が全て演奏をしているね。すごいサンプリングマシーンを手に入れた感覚だよね、これをやってと言ったら、ギターでもベースでもドラムでもなんでも出来たから。そこに彼のセンスまでついてくるし。ここでついに俊美君が正式メンバーになったっていう感じだよね。

![【特別企画】SHOE PLAZA Limited Release! YUURI×FILA COLLABORATION SNEAKER[Alto3] 誰もが履けるニュースタンダード。 “優里オリジナルデザイン”のコラボスニーカーが誕生。](https://www.rudoweb.jp/wp-content/uploads/668b21bdf481a903e7536ce24cd40200.jpg)